「ピースアクションinオキナワ~第42回沖縄戦跡・基地めぐり」に参加しました

3月26日~28日の3日間、「沖縄の過去、現在を学び 平和な未来につなげよう」というテーマのもと、沖縄戦の歴史や米軍専用施設の約70%が集中する沖縄の現状、抱えている諸問題やこれからの平和をめぐる課題について考えあうツアーにパルシステム神奈川の理事・職員が参加しました。(沖縄県生協連・日本生協連共催)

3月26日には、講演会が行われました。

■玉木利枝子さん講演

玉木さんは10歳のときに沖縄戦を経験しました。「戦場を駆け巡った情景をしっかりと覚えている」と、その壮絶な経験が語られました。沖縄本島に米軍が上陸してからについて、「国民は(自国の)軍隊に逆らえない」と言い、「この壕はこれから軍隊が使用する」との言葉で、壕を探して夜な夜な歩き回ったそうです。「その壕も環境は劣悪で、湿度は高く、腰も下ろせない。そして不衛生なからだで怪我が命取りだった」と語りました。

お兄さんの腕が砲弾で血まみれになり、からだから切り離され、水が欲しいと言って息を引き取ったことも話し、「死ぬ覚悟はできているから、せめて痛く辛くないよう」と考えていたというその気持ちは「平和とは対極です」と語られました。

■「戦後80年-いま再び迫る戦争の危機~際限なき軍拡阻止のための沖縄からの警告~」

沖縄国際大学・大学院教授、前泊博盛氏

現在の国家予算に占める軍事費の比率がアジア太平洋戦争時のものに近づいているということ、戦争が起きると、軍は「これだけ民の被害が出ている、だから支援してほしい」と民を盾にするということが語られました。また、「軍人の死者の数は数えるが、民の死者の数は数えません」と話しました。また、本土に住む者には「傍観者的好戦論」の傾向、沖縄に住む方には「当事者的非戦論」の傾向があると語りました。

3月27日は、フィールドワークに参加しました。

ガイドは恩納村史編さん係の瀬戸隆博さんです。

■嘉数高台(かかずたかだい)公園

海と宜野湾市内、普天間基地を見下ろす高台で、米軍上陸後、沖縄戦でもっとも激しい戦闘がこの一帯で行われたという話をうかがいました。

ガイドの瀬戸さんは「米軍上陸後、日本軍は水際での戦闘は厳しいとの判断で、米軍側に土地勘のない内陸へ縦伸させ、迎え撃ちました。16日間の戦闘で日本兵の6~7割が亡くなりました」と語りました。

地上戦の痕跡を残す、身を隠し発砲をするためのコンクリートで固められた攻撃の拠点がありました。

戦死者を悼む「京都の塔」(京都出身者の慰霊碑)や「青丘之塔」(朝鮮半島出身者の慰霊碑)などの慰霊碑が点在しています。

嘉数高台より宜野湾を見渡す

■アブチラガマ<糸数壕>

自然洞窟で、もともとは糸数集落の避難指定壕でしたが、日本軍の陣地壕として使用されました。天井の低い斜面を足元に気を付けながら下っていくと広がっている、太陽の光の全く届かないその空間には、80年前に暗闇の中で希望の見えないなか、苦しみもがいていた日本兵や人々の想いが今もなお残っているようでした。

地下でいつ終わるかもわからない戦火に怯え、負傷や感染症に苦しむその時間に、人は人として生きられなくなってしまったのではないでしょうか。「地上につながる空気孔から爆弾が投げ込まれました」とうかがい、戦争とはどちらの者をも人でなくしてしまうのかと思わせられる場所でした。

アブチラガマ<糸数壕>

■平和祈念資料館

平和祈念資料館内では、沖縄戦に至るまでの沖縄の歴史や戦争がなぜ起こったかという展示、沖縄戦の映像、沖縄戦の証言集、沖縄の戦後の展示などがありました。

展示の結びにあった「沖縄戦の実相にふれるたびに 戦争というものは これほど残忍で これほど汚辱にまみれたものはないと思うのです この なまなましい体験の前では いかなる人でも 戦争を肯定し美化することは できないはずです」という言葉が印象的でした。

平和祈念公園内にある「平和の礎(いしじ)」(刻銘碑)を見ながら、ガイドの瀬戸さんは「『〇〇(姓)の子』と書かれているのは、名前が確認できなくても生きた証として刻銘しているのです。また、この場のものは違いますが、他の場所の刻銘碑には命に序列がつけられているものもあります」と語りました。

平和祈念公園

平和の礎(いしじ)

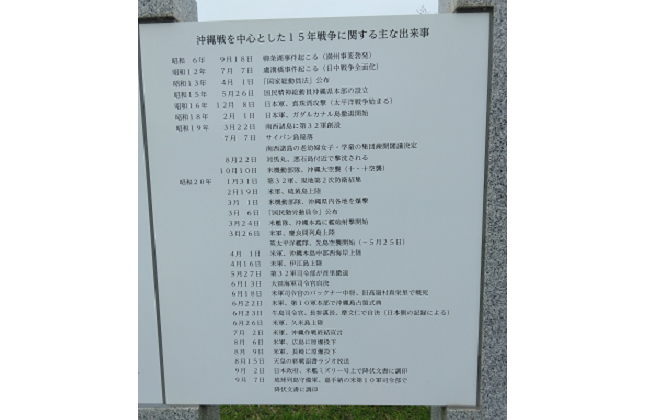

沖縄戦の時系列

3月28日には辺野古・瀬嵩の浜(せだけのはま)へ行きました。

■辺野古・瀬高の浜

日米地位協定は日本とアメリカの相互協力のためと謳っていますが、実際には日本国内での米軍の自由度を上げているという話を聞きました。

基地を返還したら処理は日本国民の税金で行い、いまだ移設の先行きが見えない辺野古の警備費、維持費、施設光熱費など1日に数千万円の経費を賄っているのも日本国民の税金です。基地問題は沖縄だけのものではなく、日本国民一人ひとりが自分ごととして考える必要がある問題です。現地ガイドの方は「基地問題に向き合うには、沖縄県民だけの力ではむずかしい、本土のみなさんの力が必要です」と語りました。

参加者の感想

沖縄に住む方々が悲痛な沖縄戦の歴史から、現在に至るまで存在する総面積の8%を占める基地の存在から、実感をもって伝えている「沖縄戦を忘れてはいけない」「二度と戦争を起こしてはいけない」というメッセージから私たちは教わらなければならないと考えます。それは嘘偽りのない本当の「戦争の恐ろしさ、そしてそれが遥か遠くにあるものではないこと」を教えてくださっているものだからです。

当組合は、今後も戦争の実態や平和の尊さを訴えるため、神奈川県内や全国の生協と連携した取り組みをすすめてまいります。