横浜都市発展記念館 戦後80年「戦争の記憶」特別展見学会を行いました

9月27日、横浜都市発展記念館(横浜市中区)の「戦後80年 戦争の記憶 ~横浜の戦中・戦後~ 特別企画展」に組合員30名(おとな25名・子ども5名)、理事、職員が参加しました。

80年前の横浜の人々はどのようなくらしをしていたのか、解説員の方のお話を聞きながら観覧しました。

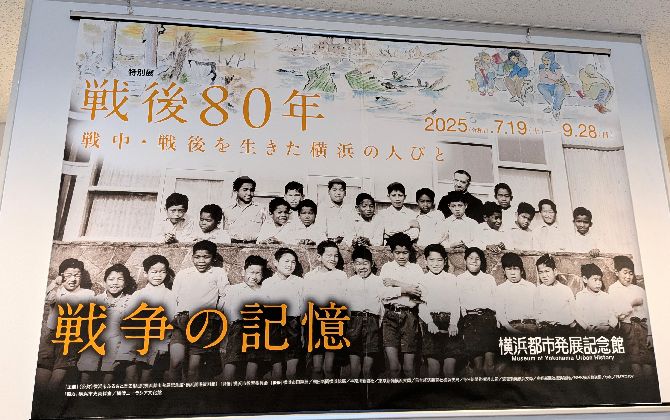

会場に掲げられたポスター

詳しく解説していただきました

市内の旧家に残る戦時資料

横浜市内の旧家である山室家には、戦時体制下の実相を伝える多くの資料が保存されていました。

戦時下の市民社会で大きな役割を果たしたのは町内会でした。町内会や隣組を通じて、配給や金属供出、戦時国債購入などの経済統制施策が図られ、防空訓練も行われました。

山室家に残る戦時ポスター

兵士となった横浜市民の記録

多くの市民が兵士として出征した結果、横浜では2万人以上の兵士が戦没しました。

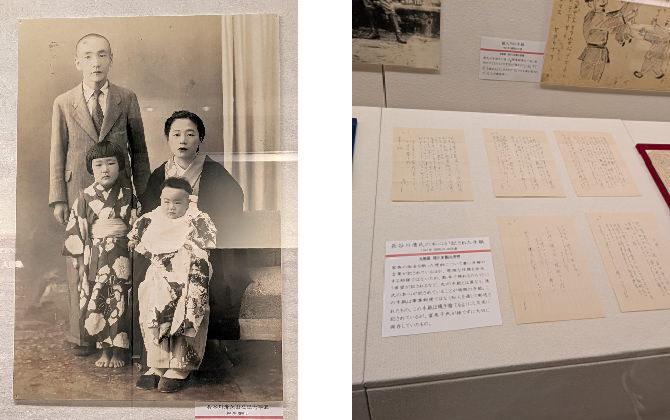

兵士として戦地に赴いた長谷川氏が、出征直前に家族へ送ったはがきには「遺言」としての覚悟が記されていますが、その後の手紙では「数年で帰れるかもしれない」と綴られています。

先に出したはがきは軍の検閲がある軍事郵便ですが、後の手紙は知人をとおして郵送されたもので本心を記すことができた、と解説員は語られました。

長谷川氏の家族写真と出征中の家族への想いを記した手紙

戦後も続く子どもたちの戦争被害

戦後、横浜は数万もの占領軍兵士が駐留する基地の街となり、軍関係の仕事を求める人が多く集まりました。戦争孤児も多く、神奈川県と横浜市は1946年3月最初の浮浪児保護収容を行い、孤児から調書を作成した後「ボーイズホーム」(横浜市中区 養護施設)や各地の養護施設に送致されました。

また、外国人兵士と日本人女性との間に生まれた「GIベビー」と呼ばれる子どもたちは、大変悲しいことに棄子(きし、捨て子の意)にされてしまうことがとても多かったと、解説員の方は語られました。

聖母愛児園(横浜市中区)で保護し献身的にお世話をしても、すでに体力の限界を迎えていた子どもたちは、亡くなってしまうケースが多かったそうです。

成長できても差別をうけてしまうことで、周囲に対する不信感をもったままのくらしでした。

当時の記録の資料からは、横浜都市発展記念館は戦時中、横浜中央電話局の局舎であったため横浜大空襲時にも多くの職員が局内で勤務していたことや、外国籍の横浜市民が厳しい監視下に置かれて生活していた記録なども見ることができました。

参加者からは

・展示担当者の解説で、展示内容がわかりやすく、より深く知る事ができました。 横浜空襲の体験者の証言や、「GIベビー」の方々に対する差別や、今も生活に苦労している事等展示を通して初めて知りました。

・「戦争で横浜のこのあたりが被害を受けた」というだけでは、その実像はぼんやりとしていますが、「この人がこんな思いで暮らしていた」という個人にフォーカスした内容だと、ぐっと情報の解像度が上がり、生々しい事実として伝わってきました。

などの感想が寄せられ、80年前の横浜が受けた戦争の被害について、それぞれが思いをはせることができたようです。

パルシステム神奈川は、今後も紛争・戦争の被害の実相を学ぶ機会を作り平和を考える場づくりを続けます。